在篮球比赛中,换防策略是防守体系的核心组成部分,其灵活性与适应性直接决定了球队能否有效遏制对手的进攻。随着现代篮球进攻战术的复杂化,如何通过换防应对不同的进攻变化,成为教练团队和球员必须掌握的关键技能。本文将从换防的基本逻辑、实战中的应变技巧、团队协同的细节要求以及科技辅助分析四个维度,系统阐述换防策略的构建与执行。通过深入剖析换防的底层原则、动态调整机制、球员角色分工以及数据驱动的优化方向,旨在为球队提供一套科学化、可落地的防守框架,帮助其在瞬息万变的比赛中抢占先机。

1、换防的基本逻辑

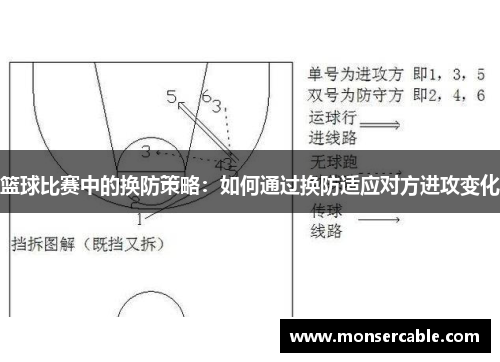

换防的本质是通过防守球员的位置轮转,弥补因进攻战术变化导致的防守漏洞。其核心逻辑在于“以空间换时间”——当进攻方通过挡拆、无球跑动制造错位机会时,防守方需迅速完成角色交接,避免被对手突破或获得空位投篮机会。例如,在挡拆战术中,大个子球员若未能及时换防持球后卫,可能被对方利用速度优势直接得分。

有效的换防需要建立在对进攻战术的预判基础上。防守球员需提前观察持球人动向、无球队员的跑位路线以及掩护发生的区域,从而在战术启动瞬间做出决策。例如,面对“西班牙挡拆”这类复杂配合,弱侧防守者必须预判二次掩护的位置,提前调整站位以切断传球路线。

值得注意的是,换防并非单纯的位置交换,更涉及防守重心的动态分配。优秀防守团队会通过眼神交流、手势信号建立即时沟通机制,确保换防过程中始终有人对持球人施加压力,同时保持对禁区空间的保护。这种立体化的防守思维,往往能让对手陷入“看似出现机会实则落入陷阱”的困境。

2、实战中的应变技巧

面对不同类型的进攻体系,换防策略需要针对性调整。当遭遇以三分投射见长的“五外阵容”时,防守方需扩大换防范围,要求内线球员具备外线跟防能力;而对抗强调内线强攻的球队时,则需通过弱侧协防形成包夹,同时保持对底角射手的盯防。这种动态调整考验着教练团队的战术储备和球员的战术执行力。

特定场景下的换防选择往往决定比赛走势。例如在最后两分钟的决胜时刻,面对明星球员的单打战术,防守方可能采取“延迟换防”策略:先由对位者贴身干扰,待进攻动作完全启动后再进行换防,既消耗进攻时间,又增加对手的决策难度。这种策略在2022年NBA总决赛勇士队的防守体系中得到完美展现。

突发情况的处理能力同样是换防质量的重要指标。当进攻方通过假掩护或反跑制造换防混乱时,防守球员需立即启动应急机制:处于最佳防守位置的球员主动接管持球人,其余队员则快速补位形成新的防守链条。这种动态调整能力需要经过数百小时的战术演练才能形成肌肉记忆。

3、团队协同的细节要求

换防成功的关键在于五名球员的协同运作。每个防守回合中,球员需要同时扮演“执行者”与“观察者”双重角色:既要完成自己的防守任务,又要时刻关注队友的位置状态。例如在“无限换防”体系中,控卫可能需要短暂顶防中锋,此时其他队员必须迅速收缩保护篮板,形成环环相扣的防守网络。

角色分工的明确性直接影响换防效率。通常由内线球员担任“防守指挥官”,利用身高优势观察全场动向,通过呼喊提醒队友换防;外线防守尖兵则专注于切断传球路线。2019年猛龙队夺冠历程中,加索尔与伦纳德的角色分工就完美诠释了这种协同模式。

默契培养需要科学的训练方法。现代篮球训练引入“影子防守”等专项练习,要求球员在蒙眼状态下仅凭声音提示完成换防走位。这种极端训练方式能显著提升球员的空间感知能力和信任度,使团队在高压比赛中仍能保持防守阵型的完整性。

4、科技辅助分析

大数据技术正在重塑换防策略的制定方式。通过追踪系统采集的球员移动热力图,教练团队能精准识别换防薄弱环节。例如某NBA球队通过数据分析发现,当对手从右侧45度发起挡拆时,本队换防延误时间比平均水平多0.3秒,随即调整了该区域的防守站位策略。

视频分析技术为换防细节优化提供可视化支持。智能剪辑系统能自动标记每次换防中的沟通失误或脚步错误,帮助球员建立三维空间认知。勇士队防守教练组就曾利用VR技术模拟对手战术,让球员在虚拟场景中反复演练换防配合。

人工智能算法开始参与战术决策。某些顶级联赛球队已部署实时决策系统,通过场边计算机分析对手进攻倾向,向球员智能手表发送换防建议。这种“人机协同”模式将防守反应时间缩短至毫秒级,标志着篮球防守进入数字化新时代。

总结:

PG电子娱乐官网换防策略的演变史,本质上是篮球运动攻防博弈不断升级的缩影。从最初简单的位置交换,到如今融合空间感知、团队协同与科技赋能的复杂体系,防守战术的进化始终围绕“预判、应变、控制”三大核心展开。现代篮球对换防的要求已超越单纯的技术层面,转而强调防守智商、空间理解力和瞬时决策力的综合提升。

未来篮球防守的发展方向,必将是人性化判断与智能化分析的深度融合。当球员的战术素养与人工智能的精准计算相结合,防守方有望在瞬息万变的比赛中构建起立体的防御网络。这种进化不仅考验着每个球员的个体能力,更将重新定义团队篮球的协作边界,推动整个运动向着更高维度的竞技层次迈进。